Ceux et celles qui auront lu mon dernier article sur les industries créatives et culturelles ne seront pas surpris d’apprendre que j’ai un parti pris pour les industries culturelles. Autant le concept des industries créatives est nébuleux, autant celui des industries culturelles a le mérite d’être clair.

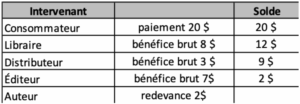

Les expressions de culture soumises à la transformation industrielle sont relativement simples à identifier. Leur commercialisation repose sur la mise en structuration d’une chaîne de valeur – de l’idéation à la consommation – permettant aux flux financiers d’être redistribués à chacun des intervenants. Sans cette rémunération, il ne peut y avoir de développement durable. Voici par exemple, selon les données fournies par la SODEC (Société de développement des industries culturelles du Québec), le partage des recettes générées par les ventes de livre au Québec :

Mais ce qui, à mon avis, distingue encore plus clairement les industries créatives des industries culturelles – et rend ces dernières beaucoup plus intéressantes – c’est la concurrence que se livrent les grandes nations (et de ce fait toutes les cultures cherchant à occuper leur juste place dans ce marché mondialisé de la culture). Pour citer le préambule de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, « (…) les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale ». C’est ce qui rend les industries culturelles si intéressantes.

Outre leur grande valeur économique, les industries de l’audiovisuel (cinéma, télévision, radio), de la musique et de l’édition touchent nos imaginaires et façonnent l’expression identitaire de nos sociétés. On ne peut pas en dire autant des industries dites « créatives » comme le design, la publicité, le jeu vidéo, l’architecture ou la mode. Bien évidemment, elles sont également d’une grande valeur économique et en proie à une vive concurrence, mais je ne pense pas qu’on puisse prétendre qu’une culture et la langue qui l’exprime soient à risque du fait que ses industries créatives n’arrivent pas à rivaliser avec les entreprises étrangères. L’enjeu est davantage économique que culturel.

De la même manière, je ne pense pas qu’on puisse et qu’on doive considérer que toutes les formes d’expressions culturelles sont des industries culturelles. Les arts vivants par exemple, sauf peut-être les arts du cirque et la danse contemporaine, s’exportent difficilement en raison des barrières linguistiques. Elles rayonnent principalement au niveau local et national. Elles ne sont pas la convoitise de multinationales. Elles ne sont pas le sujet de négociations au GATT ou dans les accords sur le commerce. Il en va de même pour les arts visuels – la photographie, la peinture, la sculpture, l’art public, l’art de rue – dont la contribution à l’expression culturelle est indéniable, et dont la portée peut être internationale, mais dont la valeur économique, et de ce fait la logique industrielle, est plutôt modeste. Bref, le champ des industries culturelles est assez simple à délimiter et à quantifier surtout lorsque la chaîne de valeur est bien établie. La présence ou l’absence de regroupements professionnels pour chacun des maillons de la chaîne de valeur (créateurs, techniciens, producteurs, distributeurs, détaillants) est un bon indicateur de sa vitalité.

Comparativement aux industries dites « créatives », les industries dites « culturelles » ont un autre trait caractéristique qui les rend intéressantes : elles sont de portée universelle. Pour écrire un livre, il faut un crayon et un bout de papier. La voix humaine et des instruments fabriqués de matériaux naturels permettent de donner vie à la musique. Même chose pour les arts visuels. Grâce au téléphone intelligent, la photographie et la création audiovisuelle sont aujourd’hui à la portée de tous. Cette démocratisation de la création va encore s’accélérer avec l’intelligence artificielle. Il devient tout à fait possible de créer des œuvres entières à partir de commandes vocales. C’est donc dire que les industries culturelles peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs de développement de toute société peu importe sa condition économique, ses ressources naturelles ou l’endroit où on se trouve sur la planète. Les industries culturelles se nourrissent des ressources renouvelables de l’imaginaire et du patrimoine immatériel de nos sociétés. C’est ce qui fait leur richesse et leur originalité.

Cela dit, le succès des industries culturelles tient aussi de la maîtrise des rouages industriels. Pour faire d’une création musicale un succès commercial, il faut avoir les moyens techniques, financiers et humains pour en faire l’enregistrement, la reproduction, la distribution, la promotion et la vente. Il faut également comprendre comment organiser la prestation devant public – la prise de son, l’éclairage, le dispositif scénique, la mise en scène. Bref, toute une série de métiers et de techniques doivent être maîtrisés pour arriver à transposer à l’échelle industrielle une création ou un service culturel. Les publics ayant aujourd’hui accès à des productions de grande qualité créative et technique, ayant bénéficié de moyens financiers incomparables, les attentes sont élevées et les comparaisons inévitables.

Il y a un dernier point sur lequel j’aimerais insister, qui encore là différencie nettement les industries culturelles des industries créatives. La gestion des talents. À la base, le succès des deux industries repose sur une main d’œuvre possédant le talent rare de la créativité, jumelé à la maîtrise d’une technique permettant de transposer une idée, une conception, l’expression d’une émotion, en des formes accessibles aux autres. Rendre l’idée et son expression intelligible aux autres, en ayant la capacité de rejoindre le plus grand nombre. Dans le cas des industries créatives, il s’agit en général d’appliquer cette créativité à des formes utilitaires : un bâtiment (architecture), un vêtement (mode), un objet pratique (design), une campagne publicitaire destinée à stimuler la consommation (publicité), etc. Les industries culturelles sont mues par une tout autre motivation : éduquer, divertir, inspirer, émerveiller. L’objet d’autre utilité que de servir de relais entre l’intention du créateur et son public. Le livre, l’enregistrement sonore, le film… n’ont aucune valeur utilitaire. Ils nourrissent les esprits, suscitent des émotions, nous font rêver.

Pour le gestionnaire des industries culturelles, cela exige, d’une part, de savoir maîtriser les rouages de la chaîne de valeur et, d’autre part, de soutenir la créativité et l’expression de gens dont la créativité se nourrit de l’émotion, de l’intuition, d’une capacité de saisir l’air du temps et de s’inscrire dans la continuité des formes artistiques qui caractérisent la communauté à laquelle ils appartiennent. Le gestionnaire des industries culturelles doit avoir la sensibilité de l’artiste pour être en mesure de se mettre à son niveau, pour dialoguer d’égal à égal, et l’accompagner dans cette transposition de son œuvre en des formes industrielles permettant de réussir le passage de toutes les étapes de la chaîne de valeur, et la monétisation du succès au bénéfice du créateur, sans trop dénaturer son intention première. C’est donc dire que le succès des industries culturelles repose sur le talent de gestionnaires qui doivent à la fois maîtriser les rouages du commerce et de la sensibilité artistique de la communauté culturelle d’où l’œuvre est issue et à laquelle elle s’adresse. Plus le gestionnaire des industries culturelles excelle dans son métier, plus il sera en mesure de dégager le créateur des contraintes du marché pour lui permettre de se consacrer à son œuvre.

Conclusion

Comme nous le rappelle la Convention sur la protection et la promotion des expressions culturelles, les industries culturelles sont tout à fait uniques : Article 1. g) “de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens”. Les productions de l’esprit n’ont aucune valeur utilitaire, et de ce fait tombent dans la catégorie des dépenses discrétionnaires. Elles sont de ce fait à haut risque de succès et d’échec. Impossible de prédire si l’œuvre touchera son public et si les ventes permettront de dégager un profit. C’est ce qui explique pourquoi les institutions financières accordent difficilement un financement aux entreprises culturelles. Le modèle d’affaires est beaucoup trop risqué et imprévisible. C’est pourquoi il importe de préserver les politiques et mesures mises en place par les États. C’est dans ce but que la Convention de l’UNESCO adoptée en 2005 a vu le jour : Article 1. h) “de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire”. Un rappel nécessaire aux États et aux multinationales qui ambitionnent de dominer le commerce mondial de la culture.