Le concept de chaîne de valeur est très utile au développement des politiques culturelles. La notion nous vient des sciences de la gestion. Le célèbre théoricien Michael Porter aurait été le premier à le décrire en 1985 dans son best-seller Avantage concurrentiel : comment devancer ses concurrents et maintenir son avance (Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance)¹. Cette notion est devenue à ce point courante lorsqu’il est question d’industries culturelles qu’on finit par en perdre le sens premier :

« (Michael Porter) définit l’entreprise comme un enchaînement d’activités transformant des “inputs” en “outputs” achetés, au final, par des consommateurs. Ces activités sont, par ailleurs, interconnectées. La combinaison des différents processus et leurs interactions génèrent, aux yeux des clients, une certaine valeur. (…) Selon Michael Porter, deux types d’activité créent de la valeur : les activités principales (ou fonctions opérationnelles) et les activités de soutien (ou fonctions support). Les premières concourent à la création et à la vente du produit tandis que les secondes viennent en appui. Les activités principales comprennent l’approvisionnement, la fabrication/production, la commercialisation, la vente et le mise en marché, les services. Les activités de soutien incluent les infrastructures de l’entreprise, le service des ressources humaines, la recherche et le développement, les achats. »¹

Transposée dans le domaine de la culture et des industries culturelles, la notion de chaîne de valeur est adaptée à des processus de création qui mènent à la commercialisation de biens et services reproductibles à grande échelle, pour consommation de masse. La chaîne de valeur se révèle être un concept assez simple pour se donner une vue d’ensemble, poser un diagnostic et cibler les interventions de politiques ou de mesures visant à optimiser les maillons susceptibles de générer le plus de valeur ou à renforcer les plus faibles. Comme le marché des industries culturelles laissé à lui-même arrive rarement à protéger et promouvoir adéquatement la diversité des expressions culturelles nationales, la régulation tend à intervenir à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Par exemple, l’agence canadienne de cinéma Téléfilm Canada, où j’ai dirigé la réforme des programmes de 2019 à 2022, offre un soutien financier au développement de scénarios, à la production des œuvres, à leur distribution, à leur promotion internationale, à leur présentation dans les festivals et à leur découvrabilité sur les plateformes numériques. Le cycle est complet.

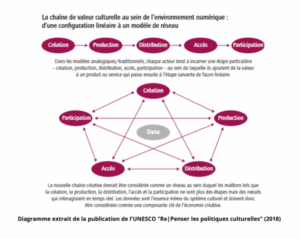

Dans le premier rapport mondial Re|penser les politiques culturelles sur la mise en œuvre de la Convention de 2005, publié en 2018, les auteur·trice·s présentent le schéma suivant pour illustrer l’approche classique de la chaîne de valeur et en proposer une nouvelle au sein de l’environnement numérique :

Si cette proposition de nouvelle chaîne créative sous forme de matrice dynamique est séduisante à priori, il faut noter que le Rapport mondial ne présente aucun cas d’étude ou de données empiriques en appui. Pour ma part, je continue de croire que le séquencement des étapes de la chaîne de valeur, et la spécialisation des métiers, sont incontournables. Je reconnais que le partage des données et la rétroaction en temps réel favorisent une plus grande efficacité, mais je ne vois pas en quoi cela vient changer la nature fondamentale de la séquence.

Ce qui m’intéresse particulièrement dans le modèle de l’UNESCO, c’est l’ajout des étapes Accès et Participation. Michael Porter s’adressait à des chefs d’entreprise en leur proposant une méthode d’analyse de leur position concurrentielle par l’évaluation et l’optimisation des étapes créatrices de valeur et celles génératrices de peu de valeur ajoutée ou destructrice de valeur. L’UNESCO s’adresse à ses États membres et aux gouvernements qui ont à charge de développer et de mettre en œuvre des politiques et mesures culturelles. Sa proposition donne une vue d’ensemble des étapes sur lesquelles la politique culturelle peut intervenir. Elle concerne tout aussi bien l’offre – création, production, distribution – que la demande – accès et participation.

Règle générale, les gouvernements et administrations publiques maîtrisent assez bien les politiques et mesures destinées à soutenir l’offre culturelle par des aides à la création, à la production, à la distribution, à la promotion, à la mise en marché. Ces aides produisent des effets à court terme comme la création d’emploi et l’activité économique, facilement mesurables, et s’adressent aux acteurs clés de l’action culturelle : artistes et artisans, producteurs, distributeurs, exploitants et détaillants. Ceux-ci tendent à se regrouper au sein d’associations professionnelles faisant valoir leurs intérêts.

Règle générale, on se soucie peu, et maladroitement, de mesures destinées à soutenir la demande (sans laquelle l’offre ne peut s’écouler). Les résultats des mesures de stimulation de la demande prennent beaucoup plus de temps à se manifester et sont beaucoup plus difficiles à mesurer. On estime par exemple que l’éducation artistique à l’école contribue fortement à développer les publics sans pouvoir le démontrer clairement, sachant que d’autres facteurs comme l’éducation parentale ou l’influence des pairs exercent une influence décisive. Autre difficulté, les consommateurs de biens et services culturels, dont les goûts et intérêts sont variés et changeants, ne sont pas regroupés en association pour faire valoir leurs intérêts auprès des gouvernements et administrations publiques.

À trop se soucier de l’offre, on court le risque de tomber en suroffre et de se trouver prisonnier des aides publiques pour pallier les déficiences du marché. Cette logique d’une abondance de l’offre tient à la fois de la logique économique, mais également de cette conviction que plus l’offre sera abondante, diversifiée et présente, plus elle trouvera son public. Cela me rappelle cette fameuse phrase de Kevin Costner dans le film Jusqu’au bout du rêve (Field of Dreams) : « If you build it, he will come » (si vous le construisez, il viendra). En France, un audit de 2022 de la Cour des comptes sur le soutien au spectacle vivant conclut :

« La diffusion des spectacles (difficulté des lieux à augmenter le nombre de représentations et à proposer des séries) constitue un autre point faible de la politique développée par le ministère de la Culture, selon la Cour des comptes ; laquelle a calculé qu’en 2019 le nombre moyen de représentations pour un spectacle était de 3,7 dans un Centre dramatique national et de 2,3 dans une scène nationale. La problématique n’est pas nouvelle. En 2004 déjà, le rapport de la mission menée par Bernard Latarjet (Pour un débat national sur l’avenir du spectacle vivant) faisait le constat de “spectacles qui tournent peu ou mal”. Aussi et surtout, il alertait sur le fait que “c’est l’état de surproduction, résultat d’une absence de régulation, qui est la cause principale des difficultés constatées au plan de la diffusion”. Quinze ans plus tard, cette situation “imputable pour l’essentiel à des systèmes d’aide publique historiquement centrés sur le renouvellement de la création”, demeure inchangée. »

Conclusion

Je voudrais conclure ce texte en vous laissant sur une réflexion qui me semble porteuse. Dans certains documents, mais pas de façon systématique, l’UNESCO ajoute une étape supplémentaire à la chaîne de valeurs : la jouissance des contenus culturels (qu’elle associe parfois à la participation)². L’agence onusienne ne précise pas comment celle-ci s’applique en termes de politiques ou de mesures gouvernementales. Je vous donnerai un exemple qui selon moi est très éloquent : en Tunisie, après la « Révolution du jasmin » qui a abouti à la chute de l’ancien président Ben Ali en 2011, une exposition d’œuvres d’art LGBTQIA+ en banlieue nord de Tunis a subi l’attaque de manifestants. Les visiteurs de l’exposition ont rapporté que la police présente avait observé la scène sans intervenir.

La notion de jouissance culturelle nous aide à apprécier l’importance de reconnaître que les expressions culturelles contemporaines sont porteuses de valeurs symboliques qui repoussent les limites du consensus social et expriment des points de vue minoritaires ou de groupes marginalisés. Les citoyens devraient pouvoir jouir des tels contenus culturels – par intérêt, par curiosité ou par conviction – sans craindre pour leur intégrité psychique ou physique. La Convention de 2005, fondée sur les droits humains, reconnaît l’importance de protéger la liberté d’expression et de création. Il lui faudrait ajouter clairement l’étape de jouissance des contenus culturels dans sa conception de la chaîne de valeur et dans son dispositif de renforcement des capacités des Parties à la Convention.

Notes

-

La chaîne de valeur, qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?

-

Formulaire électronique des rapports périodiques à la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, Édition 2019, p. 3